- 榮米だより VOL.344.24.2.25

-

真冬の2月とは思えない気温の高さで榮農場周辺では梅の花が咲き始めてまいりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。今年も米作りのシーズンに向けて準備を始めたところの榮農場です。

冬は農閑期といいますが、実際のところ春までに種子の準備や、田んぼでは稲が植わっている時期にはできない不具合のある場所の修理など、しっかりと仕事があり、米作りが始まるまでにどれだけ準備をできたかというのも良いお米を作るために大切になってきますので、稲がすくすくと育っていけるような環境を整えられるよう作業を進めていっております。

また、どの品種をどこにどれだけ植えるかといった計画も立てていくのですが、記憶に新しい能登半島地震もあったように近年の震災被害などでの被災地への緊急車両や支援物資を迅速に届けるため、道路網の強化が大切だということで日本各地で高速道路や主要道路の工事が行われており、こういった工事は農地を通ることが多いので関係各所や田んぼの地主さんとの連携をしながら一年の計画を立てる必要があります。

私どもの栗東市は古来より東海道と中山道の分岐点にあり、現代では国道1号と8号の分岐点で京都・大阪と名古屋を結ぶ交通の重要な場所です。そのため交通量も多く、現在渋滞が常態化している国道1号、8号の分岐点周辺を改良するために両道路の新しいバイパスを造成中で、榮農場の田んぼもこの工事にかかるところが多くあります。

そのために大変な面もありますが、今年も各所と協力しながら米作りを始められるようがんばりたいと思います。

栗東市道路工事 また、交通の要所という事で農作業としてはやりづらい所がある反面、お客様に来ていただきやすいという利点もあり、最近では道の駅などでおみやげとして榮農場のお米を買っていただいた方にまたお米を送ってほしいといううれしいお声がけをいただく事も多くなりました。

今年もそうしておいしいと言っていただけるような品質の良いお米を作れるよう、まずは春作業の準備を進めていきたいと思います。 春が近づいてきて季節の変化を感じられるようになってまいりました。なにかと体調を崩しやすい時期でもあるかと思いますので、皆様お体ご自愛いただきますようお願い申し上げます。

- 榮米だより VOL.343.24.1.28

-

2024年が始まりまして、記録的暖冬かと思いきや寒波がやってきましたね。滋賀県でも東部~北部では少なくはない積雪がありましたが、皆様におかれましては体調など崩されておりませんでしょうか。

1月1日には能登地方を震源とする大規模地震が発生しました。一連の災害により犠牲となられた方々に心よりお悔み申し上げるとともに、被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。被災地域のみなさまの安全確保、そして一日も早い復旧・復興を衷心よりお祈り申し上げます。

そうして人間が大変な中でも、植物たちはなんのそので、11月に種まきをした小麦が芽を出して力強い緑色を畑の中に見せてくれています。日によっては雪を被ることもありますが、寒く過酷な環境でも春をじっと待ち、冬を越えんとする姿に、勇気づけられる思いです。2年ほど前から今までとは違う品種の小麦を栽培しておりますが、これから春の太陽の光をたくさん浴びることで美味しい小麦となることでしょう。

まだ小さい小麦 そして去年の小麦が、この度セブンイレブンのパンになりました!滋賀県下の麦農家さん達と協力して栽培していたもので作られました。これにより今までより多くの人に手に取っていただき、滋賀県の小麦、パンを食べていただけると幸いです。榮農場の小麦はパンだけでなく、うどんやそうめん等の和麺にもなっておりますので、そちらでもご賞味くださいませ。

滋賀県産小麦使用のチョコクリームのちぎりパン 2023年は宮中行事である新嘗祭の献穀という大役を仰せつかり、12月に全ての行事が無事に終了いたしました。昨年末にホッとしていたのも束の間で、また2024年が始まり、今年も2023年に負けないくらい良い年となるように決意を新たにしているところですので、今年も榮農場をどうぞよろしくお願いいたします。皆様におかれましても、寒さの厳しい日もあり朝晩冷え込みますので風邪などをひかれませんよう、くれぐれもご自愛いただきたいと思います。

- 榮米だより VOL.342.23.12.31

-

12月後半から一段と冷え込みが厳しくなり、北陸などはかなりの積雪となっているようですが、皆様風邪などひかれておりませんでしょうか。

滋賀県でも私どもの栗東市は南部にあたるため大丈夫ですが、滋賀の北部は北陸と同じような気候になるので雪が積もってまいりました。

12月は例年通り自家栽培の滋賀羽二重のもち米を使った榮もちを丹精こめて作っておりました。もち米を蒸す香りともち搗きのドスンドスンという音が響きだすと年末だなと感じます。

2023年餅つき お正月のお餅には縁起の良い食べ物とされさまざまな言い伝えがありますが、日本だけでなく他のアジアの国にもお正月にお餅を食べる風習がある所が多いようで、それだけお餅には力が宿っているというのを古来から感じていたのだなと思います。お米とお餅のパワーで2024年も粘り強くがんばっていきたいと思います。

さて、その2024年には榮農場で皇居での新嘗祭に献上しました「きらみずき」の一般栽培が開始になりますので、お米作りに一段と力を入れていきたいと思っております。きらみずきは県の方針により少し難しい栽培となっていることもあり他の農家さんは苦労されているところもあったようですが、榮農場では普段とあまり変わらず栽培、収穫することができました。これも有機肥料をメインに土づくりを重視してお米作りを続けていたことが結果につながったと感じている所です。

去る12月21日には東京の明治神宮と靖国神社へきらみずきの献上参拝をさせていただきました。本殿へ上げていただき、玉串を奉納させていただきました。これをもって、令和5年の新嘗祭献穀行事に関わるものが全て終了いたしました。準備期間を含めると1年以上この行事に向けて活動しておりましたが、無事に終われたのは行事に関わっていただいた全ての方と、いつもお支えくださる皆様のお陰です。厚く御礼申し上げます。

皆様におかれましては何卒ご自愛いただきながら、良き新年をお迎えくださいますようお祈り申し上げます。 2024年も榮米、榮農場をどうぞよろしくお願いいたします。

- 榮米だより VOL.341.23.11.26

-

冬の初めの時期となり、朝晩冷え込む日が多くなってまいりましたが、皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。

榮農場では10月に稲刈り作業が終わったのも束の間で、11月中に小麦の種まきを終らせないといけませんし、そして11月下旬から12月中旬にかけては大豆の収穫が待っています。画像にある小麦の種まきは大型のトラクターに、土を耕して種をまく隙間を作り、種をまき、肥料をまき、土をかぶせて鎮圧するという一連の作業を一気にやってくれる作業機をつけて種まきをしています。一般的に機械作業は大型になればなるほど効率が上がるものですが、圃場整備が行き届いていない面積の狭い圃場では大型の機械は一長一短です。狭い農道や小道をぎりぎり通りながら移動したり、いざ田んぼの中に入ってもターンするのだけでも一苦労なほど狭い田んぼもまだまだ多いのです。狭い田んぼに対応するためにその都度小さなトラクターに乗り換えるわけにもいきませんし、大型のトラクターですべての田んぼに入るわけですから、榮農場のある滋賀県栗東市のような中山間地域もありながら市街区域の割合の多い場所では農業機械の大型化を進めにくいのが現状です。農地に関する取組みはいち農家の努力ではどうすることもできない部分ですので、県や市の農政と連携をとりながら、出来る限り圃場整備や作業効率化を進めているところです。

麦の種まき これまで田植祭から抜穂祭と見守っていただいた、榮農場が丹精込めて作ったきらみずきは東京・日本橋にある滋賀県の情報発信拠点「ここ滋賀」にて販売開始いたしました!宮中行事の新嘗祭での献上米栽培農家のお米として、大変ご好評をいただいているようです。東京でも滋賀県のお米は安心・安全で美味しいという評判が少しずつ広まってきているようで、関西の米どころといえば滋賀県ということをもっと発信してゆきたいと思っています。またここ滋賀ではお米に限らず、県内の農産品やその加工品、歴史を感じられる工芸品なども取り扱っていますので、是非一度訪れてみてくださいね。 これからより一層寒さに向かいますので、どうぞ健やかにお過ごしください。

ここ滋賀 - 榮米だより VOL.340.23.10.29

-

秋も深まり、急に気温が下がってまいりましたが皆様いかがお過ごしでしょうか。

本年大役を仰せつかっておりました宮中での新嘗祭に献上するお米の抜穂祭を9月30日に行いまして、献上米の収穫をいたしました。

抜穂祭 当日は暑いくらいの晴天に恵まれながら、ちょうど祭典が終わった午後から雨が降ってくるという祭典が終わるまで雨が待っていてくれたような偶然も起き、お天道様も見守っていただいているようでした。

そんな好天の中、祭典は神事を行ったのち、榮農場スタッフと共に刈女さんたちが稲を一株一株丁寧に刈り取っていき、黄金色に実ったきらみずきを収穫していきました。

抜穂祭の早乙女さん 今回新開発の品種のきらみずきを栽培した事はもちろん、滋賀県代表として献上米を担当させていただいたことなど初めてづくしの経験となり、多数の関係者の皆様の力をお借りして無事抜穂祭を行うことができ、感謝の念に堪えません。宮内庁のウェブサイトを拝見したところ新嘗祭は「宮中恒例祭典の中の最も重要なもの」と記されており、それほど大切な五穀豊穣と発展への願いを込めて受け継がれてきた伝統の一端を担うことができた事は本当に大きな経験となりました。

新穀献納検分式 そして、収穫したお米は滋賀県庁にて新穀献納検分式が行われ、副知事により検分いただき正式に滋賀県からの献上米として公認をいただきましたので、宮内庁へとお送りいたしました。 早いもので今年も残すところ2か月となりましたが、この経験を大事に11月23日の新嘗祭を迎え、来年以降の米作りにも一層励んでいきたいと思っております。

- 榮米だより VOL.339.23.9.24

-

稲刈りの真っ最中で新米をどんどん収穫中の榮農場ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

毎年暑い暑いと言われてはおりますが今年は特別記録的な暑さとなり、一部の県では高温と渇水による稲への品質低下の影響が出ているとのニュースが出ており、榮農場でもお米へのダメージを心配しておりましたが、今のところ大きな被害を受けることなく収穫できています。

23年稲刈り 収穫された玄米のうち不良粒の数でお米の等級が決まってくるのですが、猛暑による高温障害でお米の中心部が白くなってしまう心白や、ヒビが入ったり割れるお米になりやすくなることから一等米がなかなか出ない地方も出てきています。

写真の〇印が一等のしるしですが、半年かけて大切に育てたお米を検査に持っていき、この判子が押される時は毎年緊張の瞬間です。天候などでどうしようもない場合もありますが作り直す事はできませんので、無事一等がもらえた時は肩の荷が下りてほっとします。猛暑を乗り越えて実らせてくれた今年の榮米の新米をぜひご賞味ください!

令和5年産コシヒカリ また、滋賀県の情報発信サイト「ここ滋賀」で今年の宮内庁献上米としても育てている新品種「きらみずき」の紹介ページに中井榮夫が出させていただきました。

現在収穫にあたる抜穂祭が間近に迫ったきらみずきですが、順調に育ってくれて稲の姿も黄金色に熟してまいりましたので、宮内庁の新嘗祭に自信をもってお供えできるお米になったのではないかと思います。 また、食欲の秋に新米で英気を養っていただけるよう、残りの晩生の品種の稲刈りもがんばりたいと思います。

- 榮米だより VOL.338.23.8.27

-

まだまだ残暑厳しい日々ですが暦の上では秋となり、お米の収穫時期がやってまいりました!今年は晴天の日が多かったこともあり、稲の育ちが早く8月22日より稲刈りを開始したところの榮農場です。まずはコシヒカリから収穫を始め、順次新米に切り替えていきますので、新米をおたのしみにお待ちいただければ幸いです。

23年産コシヒカリ 稲刈りを始めるにあたり、お盆の時期にやってきた台風7号の影響を心配しておりましたが大きな被害は受けずにほっとしました。台風の進路は近畿直撃で移動速度も遅かったため、一日中暴風雨にさらされていて稲は倒されるだろうと思っていたところ、想像していたよりもかなり小さな被害で済み、これも今年宮内庁への献上米を作らせていただいている事もあって守っていただいているのかなと感じました。

その献上米ですが、8月末現在穂が出てきたところで、9月末に行う稲刈りにあたる「抜穂祭」にむけて順調に実を育てていてくれます。

8月の献穀田 現在、体感しておられることと思いますが夏の気温が非常に高く、今年は台風7号が来るまでは雨がほとんど降らなかったこともあり、全国的に高温障害と気温が高かったことによるカメムシ被害の発生、新潟県などで水不足による渇水などの稲作の被害が出ていると聞いていますので、収穫まで気を抜かずに育てきりたいと思います。

今年は献上米を第一にした米作りになっておりますが、もちろん他のお米も大切に育てており、この夏の暑さで奪われた体力を回復していただくためにもおいしい新米をお届けできるよう、体調や事故に気を付けながらこの夏を乗り越えて育ったお米の収穫を行っていきたいと思います。 気象庁によると10月半ばまで暑さが続くとのことなので、みなさまも引き続き熱中症対策などにお気をつけてお過ごしください。

- 榮米だより VOL.337.23.7.30

-

夏本番の厳しい暑さが連日続いておりますが、皆様お元気でお過ごしでしょうか?この暑さの中でも田植えが早かった田んぼでは稲の穂が出始めて育ってくれており、実をしっかり実らせるための肥料の散布や草刈りなどの作業を行っております。

身体にこたえる暑さですが、危機感を感じる温度なのは植物も同じなようで、普段は青々と育つ雑草の一部が暑さで力なく萎びてしまっている所もあり、これからの稲への影響も心配しております。

穂が出始めた稲 稲はこれからお米を実らせていく時期に入っていきますが、異常な高温になると実を育てることができなくなり、粒が大きくならなかったり割れるお米が多く出るなどの被害が出てきます。

この高温障害は暑い九州はもちろん東北も含めた日本全体で大きな問題となっており、暑さに強い品種や育て方などの研究が進められています。今年の宮内庁献上米として植えた滋賀県の新品種「きらみずき」も高温耐性を狙って開発されていますので、ある程度は大丈夫かと思いますが限度がありますので、気を付けて大切に育てていきたいと思います。

7月の献穀田 また、あまり報道されておりませんが、世界の米のうち40%を供給しているインドが自国内の米の価格上昇を抑えるため輸出停止を発表しました。すでにロシア・ウクライナ問題で小麦などの価格が上昇している所の輸出規制で、世界的な食糧価格の高騰が懸念されています。一つの国の問題がその国の問題だけでは済まなくなったグローバル社会だからこそ、自分の国の食糧は自国でまかなえるようにしておくということが大切だと身をもって感じる近年になりました。すでに食品や生活必需品を始めいろいろなものの価格が上がっておりますが、榮農場のできる事として生活の基盤となる主食のお米を安定して供給できるよう、これからもがんばりたいと思います。 年々暑さの記録を更新しているような状況ですが、この暑さがしばらく続くようですので皆様熱中症対策は万全にしてお過ごしください。

- 榮米だより VOL.336.23.6.25

-

梅雨の時期になり、どんよりとした灰色の雲が空を覆う日も多くなってまいりましたが、皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。

榮農場では4月下旬に始まった田植えがあと少しとなりました。そして6月中頃より田植えと並行して小麦の収穫を行いました。コンバインが轟音を立てて小麦畑を進み、読んで字のごとく小麦色に色づいた小麦は収穫の時を今か今かと待ってくれているように見えました。今年はゆめちからという強力系と滋賀県推奨のびわほなみという品種を栽培しました。ゆめちからは北海道で開発された品種で、パンや中華麺に適しているもので、需要が高まったため今年初めて榮農場でも栽培することになりました。日本人にとってお米が第一の主食であるのは当然ですが、パンや麺も主食として両立して、食生活が彩豊かになればそれが現代の幸せの形なのだろうと思います。

23年麦刈り

6月の献穀田 5月6日に新嘗祭献穀米の御田植祭を執り行いまして、約50日が経ちました。暑い日や雨風の強い日もありますが、元気にすくすくと育ってくれています!風が吹くと青々とした若葉がさらさらと揺れていて、順調に大きくなってくれていることに安心して胸をなでおろしております。田んぼの外から見やると、やはり田植え機で植えた苗は整然と並んでいますが、早乙女さんたち人の手で植えた竹矢来の中は少しまばらに植わっています。でもそれがどこか自然体であるような、人も植物も全て自然の一部である証明のような気がして、風情を感じるところです。これからの季節は気温の上昇や台風の到来が予想されますので、特に気を付けて栽培したいと思います。また、皆様におかれましても、朝晩と昼の気温差や急な夕立などで身体を濡らしたりして体調を崩されませんよう、ご自愛いただきたいと思います。

- 榮米だより VOL.335.23.5.28

-

もう夏が来たのかと思うような強い暑さの日もあり、気温の変化が大きくなっておりますが皆様お元気でお過ごしでしょうか。まだまだ田植え真っ只中の榮農場ですが、この度5月6日に宮内庁献上米の御田植祭を無事開催いたしました!

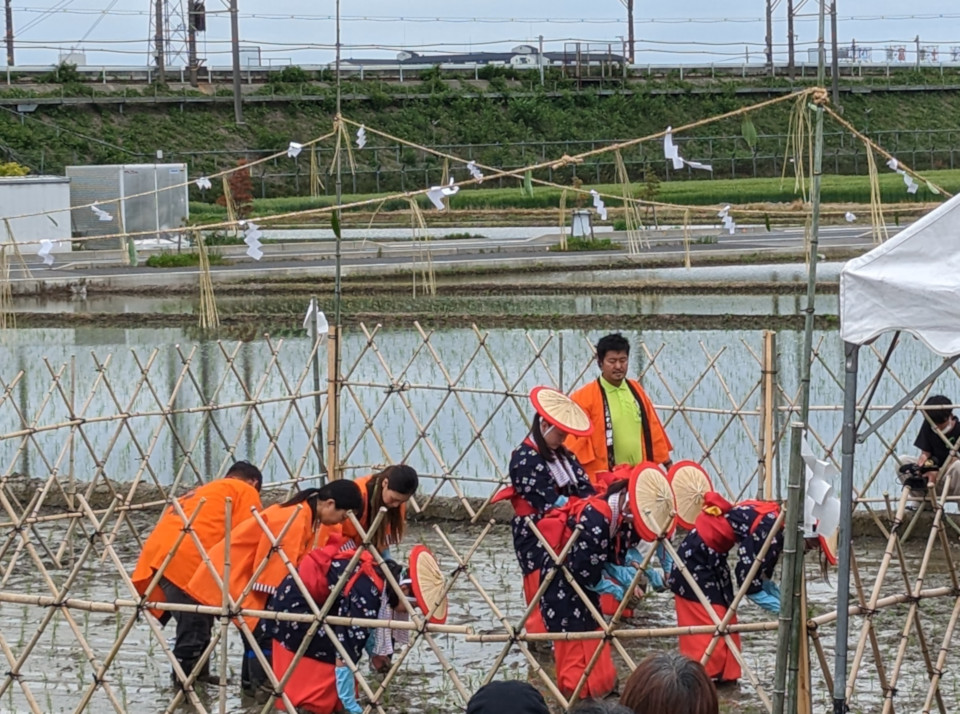

御田植祭集合写真 前日の天気予報ではほぼ確実に雨が降るような予報が出ていたにも関わらず、奇跡的にまったく降らずに開始することができ、天気にも祝っていただいているような御田植祭となりました。

早乙女さんによる田植え 今回多くの方にお力をお貸しいただきこの祭礼を行うことができたのですが、重要な役割となる田植えをする早乙女さんには中井家の親類や知り合いなどから女子中高生に来ていただきました。慣れない田んぼで一歩動くのにも一苦労している様子でしたが、榮農場のスタッフもサポートに入り無事植えきることができました。

今回田植えをした品種は今年発表になりました滋賀県の新品種「きらみずき」で、今後の近江米の発展の願いも込めてこれからの栽培期間を大切に育てていきたいと思っております。

各種ニュースにも掲載していただきましたので、ぜひご覧ください。

https://news.yahoo.co.jp/articles/d7e3a7e5208c77c83095958318a6c79854f69faf

田植え後の献穀田 2000年続く日本の稲作ですが、こうして五穀豊穣を願って一年一年積み重ねられてきた歴史を守り、おいしい榮米を作れるよう今年の米作りもがんばっていきたいと思います。 長期予報では今年の夏も厳しい暑さになるとの発表があり、これから気温が高くなってくるかと思いますが、皆様お体にはお気をつけてお過ごしください。

2024年3月16日

2024年2月16日

2024年1月16日

2023年12月19日

2023年11月19日

2023年10月19日

2023年9月19日

2023年8月19日

2023年7月19日

2023年6月19日